こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

さて、今回は、成年後見制度の申立手続についてご説明いたします。

成年後見制度とは、後見人(保佐人、補助人)が精神上の障害により判断能力が十分でない方々の財産管理や身上監護を行い、支援・援助するための制度です。

成年後見制度の利用が必要になった場合、成年後見制度の申立手続は大変時間がかかるので、早めに準備に取り掛かることをオススメします。

成年後見人等の選任方法

成年後継人などの選任は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

このとき申立人になれるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等に限られます。成年後見人等には、親族に限らず、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選任される場合もあります。

成年後見人等になるための特別な資格などは特にありませんが、成年後見人等は、申立てのきっかけとなったこと(不動産の取引や遺産分割協議、金銭の貸し借りなど)が終わった後も、本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで職務が継続することになるため、注意が必要です。

選任手続きには、申立手数料として800円、登記手数料として2600円分の収入印紙が必要です。また、連絡用の切手も必要となります。後ほど詳しくご説明いたしますが、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するため、鑑定という手続きが行われる場合があります。この場合、鑑定費用として10~20万円の費用がかかります。

必要書類

●後見・保佐・補助開始等申立書

●申立事情説明書

●親族関係図

●本人の財産目録およびその資料

●相続財産目録及びその資料

●診断書

●本人の戸籍謄本、住民票(本籍地は任意。マイナンバー表示のないもの。)

成年後見人等の申立てを行うための「後見・保佐・補助開始等申立書」は裁判所のホームページから入手が可能です。

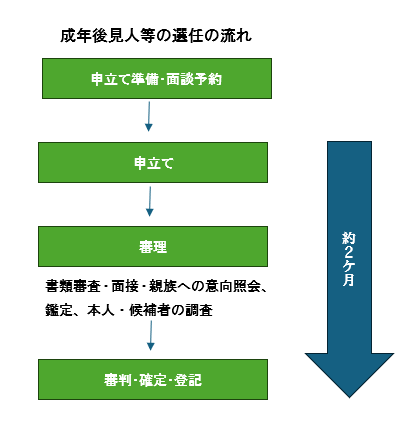

選任の流れ

一般的な選任までの流れは次の通りです。

申立てがされると、家庭裁判所は、必要書類がすべて揃っているか、必要な事項がきちんと記載されているか、を審査します。

書類の内容によっては、本人や親族に、成年後見人等候補者の申立てに至った事情などを面接し、照会することもあります。

また、本人の判断能力を判定するために行う鑑定は、申立て時に提出する診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼し、実施されます。法律上、後見・保佐の場合には原則、鑑定が必要となりますが、診断書の内容などに応じて、省略される場合もあります。

さらに、本人の意思を尊重するため、申立て内容などについて本人からの意見を伺う本人調査や成年後見人等候補者の適格性に関する調査もあわせて実施される場合があります。

鑑定や調査が終了すると、家庭裁判所は、後見等の開始を審判し、最も適任と思われる成年後見人等を選任します。後見等開始審判の確定後、家庭裁判所が、法務局に審判内容を登記してもらうように依頼し、成年後見人等の職務が開始されます。

一般的に、申立てから審判までおおむね1か月~2か月かかるといわれていますが、申立をした事案の内容に応じては、2カ月以上かかるケースもありますので、成年後見人等の選任が必要な時は、相続税の申告期限に間に合うよう、余裕をもって手続きを開始する必要があります。

家族は後見人になれない?

弁護士や司法書士等の専門家が後見人となる場合には、月額2万円~6万円ほどの手数料が発生します。後見制度は一度開始すると、本人が亡くなるか、判断能力が回復するまでとやめることはできません。そのため、できるだけ費用を抑えるべく、親族を後見人に選任したいと考える方が多いです。

しかし、後見人による財産の横領事件が多発したため、法定後見制度の場合、本人に数千万円以上の財産があるような場合には、親族ではなく専門家が選任される可能性が高いです。その点、任意後見制度であれば、好きな親族に任せることができます。先を見越して対策を考えていきましょう。

まとめ

今回は、認知症や障害を持った相続人がいる場合、実際に成年後見制度を利用するにあたっての申立手続について、まとめてみました。

今回の記事を参考にしていただいて、ご自身で成年後見制度の申立手続に取り掛かる方もいらっしゃるかもしれません。

裁判所のホームページに成年後見制度の申立てについて詳しく案内されていますので、ご自身で申立て手続きを進めることも可能です。https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp7/index.html

ただし、お時間等が無く、自分で手続きを実施することが難しい場合や、相続した不動産の売却処分(換価分割)でお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。