こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

さて、今回は、相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続の注意点を解説していきます。不慮の事故などによって、若くしてお亡くなりになった場合や、お孫さんを養子縁組しているようなケースのご説明いたします。

未成年者とは?

成人年齢に達していない人をいいます。民法改正によって、成人年齢が引き下げられたため、2022年4月1日以降は18歳未満が未成年者となります。

未成年者は、親などの法定代理人の同意を得なければ、原則として、契約などの法律行為をすることができません。身近な例として、未成年者が携帯電話を契約する際、親に同行してもらう必要があるのは、そのためです。また、未成年者が単独で行った法律行為は、取り消すこともできます。

産まれる前の胎児も相続権を有する

また、相続の場面では、産まれる前の胎児も、既に産まれたものとみなされ、相続権を有します。産まれた日が数日違うだけで、相続人となる・ならないが変わるのは、不公平だと考えられるためです。

遺産分割協議には特別代理人の選任が必要?

まず注意をしなければいけないのが、遺産分割協議の場面です。遺産分割協議は、法律行為に該当するため、未成年者自身が参加することはできず、法定代理人である親権者が代わりに参加することになります。

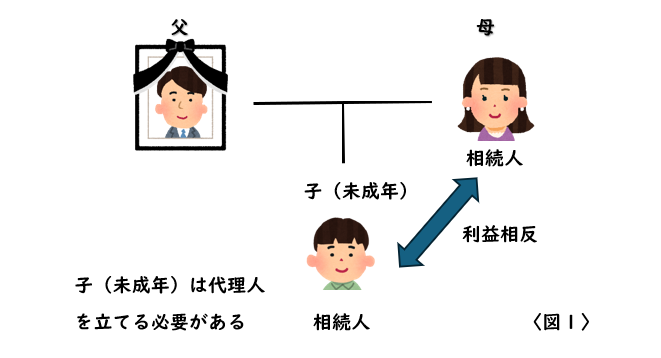

しかし、〈図1〉のように親権者も未成年者と同時に相続人になるような場合には、代理人となることができません。これは、親権者である母と未成年者である子供の間で利益相反が生じるためです。

利益相反とは?

一言でいうと、利害が対立している関係にあることをいいます。〈図1〉の場合であれば、母の取得分を減らすことにより、子供の取得分は増加させることができます。

ある行為が一方にとっては利益になるが、もう一方にとって不利益になる状態を利益相反と言います。このような状態で、母が代理人となった場合には、自身の利益を優先して、子供の取得分をなくすことも可能となり、子供が不利益を被る危険性が生じます。親権者が未成年者と同時に相続人となる場合に、代理人となることができないのは、このような理由からです。

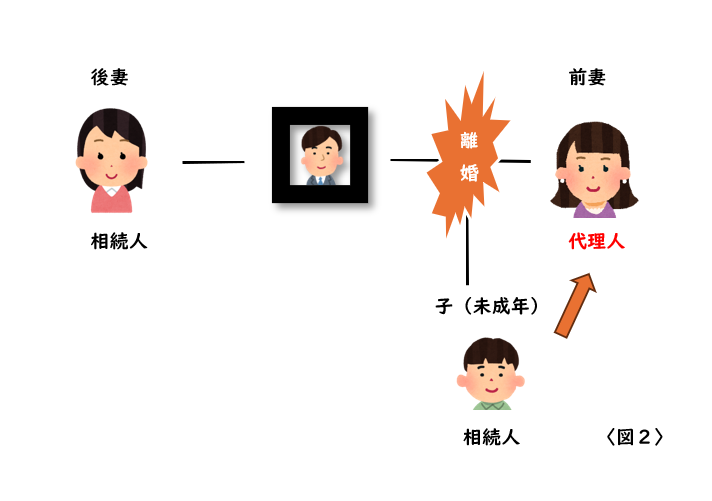

ちなみに、未成年者が相続人となるような場合であっても、親権者が同時に相続人とならない〈図2〉のようなケースには、利害が対立しないことから、親権者が代理で遺産分割協議を進めることができます。

それでは、親権者が未成年者と同時に相続人となる利益相反に該当するケースでは、どのような手続きが必要になるのか、解説していきます。

特別代理人の選任

親権者である親が、子供との間で利益相反関係にある場合には、子供のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければいけません。

特別代理人の選任をせずに遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は、無権代理行為として無効になる場合があります。無権代理行為とは、代理人としての権利がないにもかかわらず、勝手に代理人として行った行為のことをいいます。

この行為は、子供が成人した後に、「私が未成年のときに行った遺産分割協議は、代理人ではない人がしたものだから、無効にしてください!」と主張すれば無効となり、遺産分割協議を最初からやり直すことになります。

つまり、特別代理人を選任せずに行った遺産分割協議は、まったく意味のないものに可能性があるのです。

特別代理人をつけずに手続すると?

「私の家では誰も文句なんて言わないし、こんな形式ばったやり方をしなくてもいいわ。」

このように特別代理人をつけずに手続をしようとする方がいますが、故人の預金口座の凍結解除や、不動産の名義変更をする際には、遺言書か遺産分割協議書が必ず求められます。そのときに未成年者の署名押印だけでは金融機関も法務局も受理してくれません。

ちなみに、未成年ではあるものの、「相続のことは理解できるし、遺産分割協議に参加したい」と子が自ら主張した場合であっても、特別代理人の選任は必要です。

このように最終的には、未成年の相続人がいる以上、特別代理人は必ず選任しなければなりませんので、あらかじめそのつもりで行動しましょう。

特別代理人になれる人

特別代理人とは、遺産分割協議において、判断力が未熟である未成年者に代わって、その子供の利益を守るために立てる代理人のことをいいます。特別代理人は、家庭裁判所の審判を受けた行為にのみ、代理人となることができるため、遺産分割協議が終了した時点で、特別代理人の任務は終了します。

特別代理人となるために、特に資格は必要ありませんが、利害が対立していない相続人以外の人から選任する必要があります。また、未成年の子が2人以上いるのであれば、それぞれ別々の特別代理人を選任する必要があります。一般的には、成人している親族が特別代理人となるケースが多いですが、親族に候補者がいない場合には、司法書士や弁護士、行政書士などの専門家に依頼するケースもあります。

選任の方法

特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。申立人になれるのは、親権者もしくは利害関係者(親権者と未成年者以外の相続人など)です。未成年者1人につき、収入印紙800円と連絡用の切手が必要になります。

必要書類

●特別代理人選任申立書

●未成年者の戸籍謄本

●親権者の戸籍謄本

●特別代理人候補者の住民票(本籍地は任意。マイナンバーはNG)

●遺産分割協議書案など

特別代理人選任申立書は、裁判所のホームページから入手が可能です。申立書と聞くと、記載内容が難しそうに感じますが、難易度は高くありません。

また、遺産分割協議書案も一緒に提出をする必要があります。未成年者に不利な内容であれば、変更を求められたり、却下されたりする場合もあるため、法定相続分通りとするのが原則です。

しかし、個別具体的な事情(子供がまだ幼く、成人するまで長期間に及ぶ場合など)を

勘案したうえで、柔軟に対応してくれるケースもありますので、未成年者にとって不利な内容になるようであれば、その理由について上申書を遺産分割協議案と一緒に提出します。

私がこれまで見てきたケースでは、子の年齢が幼いほど、配偶者が相続できる割合が多くなる印象があります。実際に、配偶者が9、子(3歳)が1という割合で家庭裁判所から許可が下りたこともありました。

しかし、相続人が前妻(夫)の子と後妻(夫)となる場合においては、法定相続分になる可能性が高いと言えるでしょう。

選任までの流れ

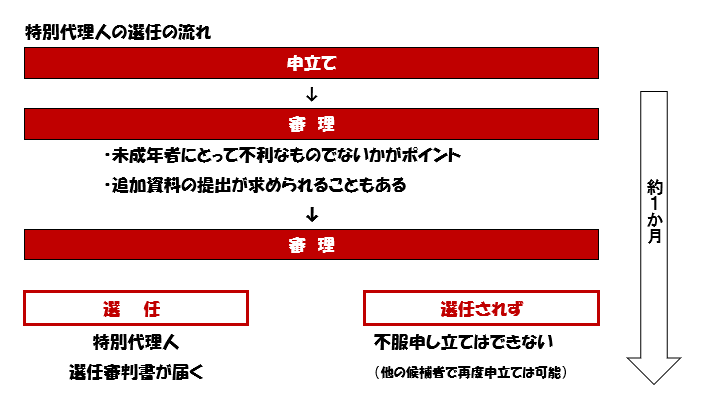

一般的な選任までの流れは、下記の通りです。申立書を提出すると、審理が開始されます。審理の最大のポイントは、未成年者にとって不利なものではないかどうかです。その後、裁判官の診断により、審判が下されます。

選任された場合には、「特別代理人選任審判所」が送付されます。これは、特別代理人に選任されたことを証明する書面です。これが送付されてきたら、あらかじめ裁判所に了承を得ていた遺産分割協議書案にその他の相続人とあわせて署名・押印を行い、遺産分割協議書が完成します。各種名義変更手続きには、特別代理人の印鑑証明書も求められますので、あらかじめ多めに用意してもらいましょう。

一般的に、申立てから結果の連絡まで、約1か月かかるといわれています。申立てする家庭裁判所の混雑具合によっては、これ以上かかることもありますので、相続人の中に未成年者がいる場合で、特別代理人の選任が必要なときは、相続税の申告期限に余裕をもって手続きを開始する必要があります。

まとめ

今回は、相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続の注意点について、まとめてみました。

今回の記事を参考にしていただいて、ご自身で特別代理人の選任申立て手続に取り掛かる方もいらっしゃるかもしれません。

裁判所のホームページに特別代理人の選任申立てについて詳しく案内されていますので、ご自身で申立て手続きを進めることも可能です。https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp7/index.html

ただし、お時間等が無く、自分で手続きを実施することが難しい場合や、相続した不動産の売却処分(換価分割)でお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。